赵隆在世界知识撰文,谈推动国际秩序变革既要有“破”更要有“立”

赵隆 来源:世界知识

来源:世界知识

战后国际秩序并非静态不变的历史标本,而是在国际格局演变、力量对比重塑与时代主题转换的动态进程中,持续经历着客观环境与制度规范的塑造和改变。

今天我们谈论的“战后国际秩序”,实际上有两个时间维度,分别是二战后和冷战后。二战后国际秩序最主要也是最值得倾力维护的是以联合国为核心的国际体系,这套体系在美苏两极对抗的严峻时代有效捍卫了世界的基本和平。而冷战后的国际秩序则以世界多极化和经济全球化为主要特征,尤其需要坚定维护。

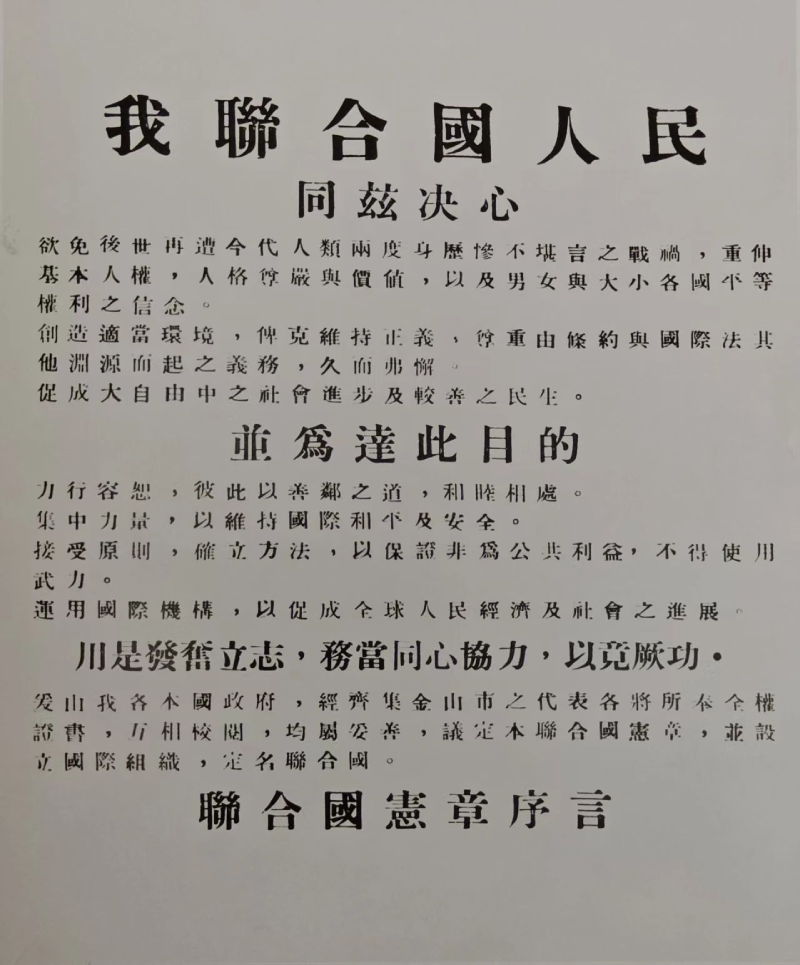

1945年联合国成立时印制的《联合国宪章》中文版序言

80年光阴流转,作为战后国际秩序重要组成部分的雅尔塔体系、两极格局早已终结,冷战对抗中产生的华沙条约组织、经济互助委员会等机制也不复存在,和平、发展、合作、共赢成为时代潮流。然而当下,两个时间维度的战后国际秩序都面临前所未有的挑战,尤其是美国挑起并竭力推进大国战略竞争,使世界面临重陷阵营对立的危险。特朗普政府重拾“大国决定论”,对外致力于恢复“势力范围”,使世界面临重陷“丛林法则”的危险。与此同时,全球范围内的和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字集中爆发,引发国际社会对联合国权威、国际法效力与多边主义效能的深层疑虑。这种疑虑并非源于秩序内核的失效,而是源于守成大国对既有制度框架的工具化操弄。

改革国际秩序,需要在“破”和“立”两方面均付出努力、诉诸行动。然而,当今世界是“破”多“立”少,而且主要是倒退力量在“破”国际秩序当中好的因素,而非进步力量去“破”国际秩序当中坏的因素。美欧大谈“基于规则的国际秩序”,实际上成为某些国家采取单边行动的护身符。它们强调的“规则”是单方面制定和诠释的,与我们支持维护的战后国际秩序和国际关系基本准则不是一回事。

当前的国际形势令人担忧,国际秩序是否濒临结构性变革的临界点——如果大国无法在战争与和平、动荡与稳定这类重大问题上达成共识,过了临界点就可能发生国际秩序的崩塌——乌克兰危机、巴以冲突和以伊战争已经吹响前奏。如何避免一场国际秩序的系统性崩溃?有许多着力点可以借重,但怎样借重,该形成什么样的路径方案,需要有更深层次的思考。

比如,改革联合国,提高以联合国为核心的国际体系的治理权威和效能,是不是仅靠维护安理会权威就可以实现?我们要看到,联合国这些年虽然饱受诟病,但有一点长处弥补了其有效性的不足,那就是其具备充分的代表性。没有任何一个国际多边机制像联合国这样保障193个会员国的普遍参与,为维护世界的和平与发展发挥着不可替代的作用。同时,过去三年多,在乌克兰危机、巴以冲突等重大事件的背景下,联合国大会的作用得到显著提升,如何推动安理会和联大在应对重大危机方面更好地协调互补,成为新的讨论议题。

再比如,任何国际秩序的变革在本质上都是国际权力格局的重组,根据国际力量对比的重大变化,我们比以往任何时候都需要重视把握世界多极化的基本趋势,在坚持大国协调与合作的同时,推动与全球南方以更加多元化的方式相互赋能,构建平等有序的多极化进程。

尽管国际社会普遍形成反对单边主义、抵制强权政治,警惕阵营对抗与零和博弈的共识,但对于多极化仍然存在不同的偏好:一是美国偏好的霸权主导下的“多极竞争”,核心目标是更好地调配资源维系霸权;二是帝国空间秩序语境下的“多极并存”,其背后具有强烈的重构势力范围倾向;三是中国倡导的平等有序多极化,我且称之为“多极互补”。三者在思想观念、机制愿景、实践路径方面存在明显差异。我们需要相信人类发展进步的大方向、世界历史曲折前进的大逻辑和国际社会命运与共的大趋势,最终胜出的必将是能够凝聚共识的建设性多极化,而非基于相互隔绝与排斥的破坏性多极化。

中国在坚定维护战后国际秩序的同时,也积极探索推动守成式创新:不搞“另起炉灶”式的激进变革,而是在维护联合国体系基本架构的前提下推动机制优化,这本身就是一种伟大的历史担当。从共建“一带一路”倡议到三大全球倡议,从亚投行到金砖国家新开发银行和国际调解院,中国不断尝试向世界进行制度性公共产品的供给,为维护多边主义提供实践样本。这种路径既从根本上有别于霸权国家的“体系垄断”,也不同于激进变革的“推倒重来”,在我看来是立足历史连续性的建设性重构。

历史表明,任何国家如果在世界上只知索取,所到之处只产生“虹吸”效应,把几乎所有养分都据为己有,这种秩序构建终将因其合法性的不断透支而归于失败。中国“桃李不言,下自成蹊”的实践智慧,实质是对传统霸权逻辑的范式超越。这种以平等为基石、合作为纽带的秩序愿景,将给动荡不安的世界带来行之有效的解决方案。

本文刊登在《世界知识》2025年第16期